慢旅南京|明瓦廊不只是条美食小吃街,竟然藏着这么多故事?

欢迎慢友们写下你们的城市故事!

这是今天南京最火热的街区,新街口,太平洋,中央,新百,德基,金鹰,一片现代南京人耳熟能详的名字。车来车往,似乎从来没有停止。在他核心的深处,有些记忆,正在渐渐被唤醒,古老与现代,融为一体,体现这座城市的变迁。

慢旅君:fan7seven

三元巷

走过新街口的加油站,一个小十字路口,路很窄,一旦到了早晚高峰,这里水泄不通。外地的阿坤来南京时候问我,为什么一个老十字路口,有这么多的人?我想了想,给他说了这样一个故事。

明朝嘉靖年间,中国的东南沿海,来了一帮外来土匪,他们打家劫舍,官府怎么也歼灭不了,因为人太多,因为他们貌似太强。他们,叫做倭寇。没错,来自海岛的异乡人。

由于水土不服亦或语言不通,又或许太自命清高,总之,他们做正常人生意活计做不了,于是,他们只好用行动代替言语——打劫。

汪直徐海这两位在的时候,严党也在盛兴之时。内忧外患,国家没问题,但是,百姓如同生在水火中一般。官军久不交战,没有战斗能力,眼看越闹越大,怎么办呢?

一个人站了出来,召集了一帮特殊的人——商人,学生,农民,他们职业很平常,可是,他们是浙江人,对于倭寇,可谓咬牙切齿。这就是南都絮浙兵的开端。

其中得组织者,是整个明朝的顶级武林高手——武科连中三元!!!这简直是比文科三元还要有难度的事情!尹凤是他的名字。南京有着他很大一块府邸,叫做尹家巷,在雨花台周边。

在俞大猷台州一战苦无对策的时候,尹凤作为参将,保了一名当时的小游击将军,用他的减灶之法,迷惑倭寇,最终趁其不备,全歼倭寇,史称台州大捷。那员将官,叫做戚继光。而当时南京的浙兵训练法,首次全面打破了大规模战争的大阵布局,小规模的机动阵型开始出现,后来,戚继光在自己戚家军的练兵中,利用此种战术,戚家军威名远扬,此人功不可没。

三元巷,讲述了一个南京本土的抗倭传奇。另外有一个说头,这个人有一个特殊的信仰——心学。他有个好朋友,叫做唐顺之,官拜六品职方司郎中,奇谋不断,功勋卓著。尹家巷的传奇,开辟了这一片地区的祠堂形式,后来几位的祠堂都建于此处,就是因为尹凤带来的名声吧。

三座见证的牌坊重建于街道口,总有些 “旧时王谢堂前燕”的感觉。

明瓦廊

什么叫做明瓦廊?顾名思义,就是制作或者拥有明瓦的地方。明瓦,究竟是什么?他不是瓦哦,而是古代窗户上的那种窗楞装饰,因为为明朝最流行的红色和黄色,所以叫做明瓦。明瓦廊,如今是出了名的美食一条街。上天挺眷顾南京,给明瓦廊留了如此繁盛的过去和今天。

顺天元年,朱元璋打进南京城,来到城南附近的时候,傻眼了——他从来没见过这么大的寺庙,此为元朝顺义王所修建的寺庙,叫做 凤翔集庆寺。因为传说此处,是凤凰台凤凰展开羽翼的地方。感慨中得朱元璋,给他改了个名字——就叫它,天界寺吧,因为他的规模,如同能够到达天界一般。次年,天界寺灵芝生长,环绕一棵六朝时期的古松,于是朱元璋在松树下建了一个亭子,叫做采芝轩。整个明朝,文人墨客,来到金陵,无不来到此地“沾仙气”,因为有另外一则故事。朱标太子并不算聪慧,又有癫痫,朱元璋很着急。当时天界寺的住持,进献最大的灵芝,给太子服用。太子不久神清气爽,聪颖莫名,而且还写下一句诗——洪荒神芝入天灵,天界应通大雄顶。 时间过去很久,天界寺的大雄宝殿柱子,留在了雨花新村幼儿园,但是他门前的大香炉,丢在了明瓦廊,每每想到此处,不禁感叹——何等的弘栋广剎啊。

明瓦廊里面曾经的住户,通过我这个叙述,诸位应该有所感觉了。曾经最显赫的人家,是谁?在哪儿?今天的城市建筑学院,给了我们答案——这里曾经叫做梅氏宗祠。谁是梅氏?他是太祖朱元璋的驸马,也是整个南京明朝十三卫队最为传奇的孝陵卫的指挥官。他叫做梅朗。孝陵卫的直接掌控者,在之前,是三支羽林卫的总指挥。

在北征蒙古时候,靠近赤峰附近,朱元璋被偷袭了。乱军之中,眼看朱元璋要归西,大明即将离开历史的舞台,乱军之中突然有人大喊道,“主上受难之日,正是我等报国之时,”率领羽林军,直冲敌军核心,元军大乱,明军反败为胜。这就是著名的赤峰之役。拯救局面的梅朗,被朱元璋看重,把自己的三女儿嫁给了他。

不久,当他临终之时,将自己皇陵,也是整个南京最重要的“镇守龙脉”的卫队,托付给了梅朗。同时看重他的,是朱元璋的一个儿子,也是最有野心的儿子——朱棣。

靖难之役,梅朗坚守孝陵卫不出,朱棣本身以为,这个人胆怯了。可是不曾想,当他来到下马坊,准备骑马进明孝陵的时候,这个人毅然的拉住了他的马缰绳,“此为先帝太祖陵池,望自重。”朱棣本身有火,然而看到了这个人的表情,他退缩了。他下了马,恭敬的进拜了了自己的父亲。梅朗,这个名字他此生再也没忘过。

后来朱棣北迁,让他继续做北京命脉的镇守者,那个地名,来源于这支部队的番号——京津卫。对,今天的天津。梅家的祖堂还在这里,故事还将延续。明末,梅氏后人毅然随同好友张岱,建立南明政权,共赴国难。国去不可回,当梅长奕这样悲叹的时候,他与半仙龚贤退隐清凉山,建起了扫叶楼。桐城派就此诞生。而他的儿子梅文鼎,做了康熙的数学老师,将代数方程式,引入了中国。他有个好朋友,叫做莱布尼茨。

洪公祠

下面的故事,是一个系列的历史锁链,起始于一个至今为之争论不休的人,他的名字,叫做洪承畴。今天的市公安局对面,有一个老街道,设立了一个牌坊——洪公祠。这是他死后,南京的百姓感念其以命相协,阻止清兵屠城而设立的,当时的规模空前的大。之所以选择这里,是因为一个传说。

传说洪承畴之前在明瓦廊驻军的时候,夜里梦见一人,道骨仙风,他问其人是谁,那仙人说,他叫做铁冠道人。道人念了一句谶,“洪涛随浪去,范畴落此间”也不知道是后人加的,还是谁编的,洪范是中国数学的传统书籍第一本,他又姓这个。然后说此间百姓受太祖皇恩,必不可扰,若修建你的祠堂,则此处百姓安居乐业,你洪家也可发扬光大。

洪醒来,记住了这件事情。事后虽说做了二臣,然而对于民来说,他不是个坏人。到了清末,忠王李秀成在此建立王府,明清两代,明瓦廊的繁华,达到了鼎盛。

故事到了民国,这里居住了不少党政要员,洪公祠就成了几乎每个达官显要都想要的地皮。花落谁家?公子张学良。张学良的公馆初始设立此处,而在西安事变后,随蒋介石回南京的张,被幽禁于此。张学良幽禁在此,被一个机构严格管控起来,明面上,他叫做保密局。背后,是军统戴笠的手。而今天,市公安局就在洪公祠1号,真不知道历史究竟在玩什么鬼,总有那么多邪门的或者信邪的巧合。洪声远去,如今,阳光静洒,如此安宁。

“”流水账“”的对联,把这一代的故事,讲的淋漓尽致。

过了丰富路,有一代民国建筑,进那个巷口,是李清照的两首词。当地人说,方志说李清照初始南渡,住在这里。美丽的传说,关于她和稼轩辛弃疾的第一次邂逅。这一段“盈盈一水间,脉脉不得语”的情感摩擦,给了后人无数的遐想,也给了一个爱好李清照的人,一个创意——南书房。民国的沧桑,却不知怎的,总能看到那个时隔千年的女人,远望北方,吟哦诗句“至今思项羽,不肯过江东。”

丰富路的街区向前延伸,叫做冶山道院。明初,里面住了个杂毛老道,叫做铁冠道人。民间传说他给朱元璋唱了首预测明朝未来命运的歌,叫做 烧饼歌。可惜这些功劳,全给刘伯温拿去了。冶山,顾名思义,冶炼之山。东吴孙权在此打造兵器,并且给自己打了一把龙泉。而那把龙泉,被他一怒之下,插进石中,再也拔不出来。那儿叫做花露岗,之前听说叫过龙泉台。而旁边,就是天柩朝天宫。百年过去,老槐树依然望着过旅住户,说着往日辉煌。

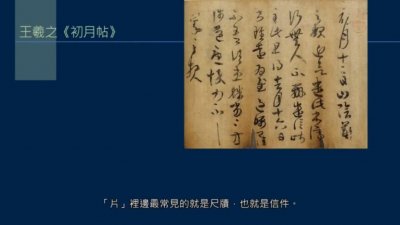

在隔几条街的延龄巷,路牌很陈旧,树德坊。原来的明朝礼部某司,听闻坐落在这里。旁边一处建筑,匾额透着沧桑——金陵刻经处。清末的杨仁山,在清末的动荡中,坚持着一份传承,今天所说的工匠,我觉得,中国的老祖宗从来都不缺。

明瓦,天界,灵芝,三元,冶山,余迹还存?也不剩下些什么了。故事,在市井间延续。老张,地地道道的明瓦廊人,家里面还有祖上传下来的故事,关于明瓦的制造手段。如今,他一边做着补修鞋子的工作,一边继续复修着古建。小刘,继承着家里几代人鞠瓷的工艺。老梅,在附近的中学里面教数学,最喜欢讲的,就是梅氏方程中鸡兔同笼的问题。他们的故事,将会连接这片城市的过去与未来,而和我们,一起停驻在今天。

作者简介:

六朝狂生,南京大学亚系小语种博士,精通7种语言,10多种阿拉伯地方方言。

本文来自慢友 六朝狂生 授权投稿,原文载于 CityWalkr走客,转载需联系原作者